Videoreihe

Handel, Geld und Politik

Die Vortragsreihe »Handel, Geld und Politik vom Mittelalter bis Heute« lädt Sie regelmäßig zu Abendvorträgen zur Wirtschafts-, Kultur und Gesellschaftsgeschichte ins Europäische Hansemuseum Lübeck ein.

Aufzeichnungen

Programm 2024

2 Vorträge

Prof. Dr. Tanja Skambraks

»Das Geld des kleinen Mannes«. Mikrokredite,Armenfürsorge und Sozialpolitik im späten Mittelalter

Wie überbrückten die Menschen im Mittelalter kurzfristige finanzielle Engpässe? Was war nötig, um Krisenzeiten zu überwinden? Diesen Fragen geht Prof. Dr. Tanja Skambraks in ihrem Vortrag nach, der sich dem Thema Mikrokredite vom 15. Bis ins 17. Jahrhundert widmet. Solche Kleinkredite sind keine Erfindung der Moderne, sondern wurden bereits im Spätmittelalter in Italien und wenig später auch in deutschen Städten wie Nürnberg und Augsburg als Mittel zur Armutsbekämpfung eingesetzt.

Vortrag von Prof. Dr. Tanja Skambraks (Mannheim) in der Vortragsreihe »Handel, Geld und Politik – vom Mittelalter bis heute« , organisiert von der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums (FGHO).

Dr. Julia Bruch

Harnische und Glocken – Produktion und Handel mit hochwertigen Gütern

In dem Vortrag geht es um die Vermittlung von Wissen durch Handwerker im Mittelalter. Die Fallbeispiele verdeutlichen, wie diese Fachleute Wissen in Form von Manuskripten weitergaben – schriftlich, visuell und teilweise sogar haptisch. Diese Manuskripte richteten sich an Handwerker des gleichen Fachs. Vermittelt wurden vor allem aktuelle Trends und Innovationen, aber nicht unbedingt die eigentliche Herstellungstechnik oder spezifische Produktionsanleitungen. Außerdem wurde neben handwerklichem Wissen soziales und kulturelles Wissen konserviert. So dienten die Manuskripte ebenso zur Selbstdarstellung für das eigene Können und als eine Art Werbekatalog für hochpreisige Waren wie Rüstungen oder Glocken.

Zusammenfassend wird deutlich, dass die technischen Manuskripte der Handwerker nicht nur als Medien der Wissensvermittlung dienten, sondern auch als wertvolle Ausdrucksformen handwerklicher Expertise und sowie als Mittel zur Präsentation hochwertiger Produkte.

Programm 2023

5 Vorträge

Dr. Maria Weber

Die vermietete Stadt? Miete(n) in der Frühen Neuzeit

»Gehorsamst bitten wir, diejenigen Hütten, so wir bewohnen, uns umb sovil zurichten zu lassen, das wirs den Winter über bewohnen können«, schrieben mehr als 20 Bewohner:innen einer von der Stadt vermieteten Behausung am nördlichen Rand der frühneuzeitlichen Metropole Augsburg an den Rat der Stadt im Oktober 1623. Würde ihnen die Renovierungsbitte abgeschlagen und sie aus ihren Mietwohnungen vertrieben, so sei zu befürchten, dass sie in des Winters Kälte »«hilflos auff der Gassen […] sterben und verderben müssen.«

Emotional verweist die Supplik auf zwei Dinge, die auch in unserer Gegenwart des 21. Jahrhunderts aktueller Gegenstand politischer und sozialer Debatten sind, denn Fragen nach fehlendem bezahlbarem Wohnraum, rund um Nachverdichtung, Baumaterial und ‚Heizungsgesetz‘ regen heutzutage nicht minder die Gemüter. Das Schreiben der Bewohner:innen aus dem 17. Jahrhundert zeigt demgegenüber jedoch: Wohnen ist und war einerseits ein existenzielles Bedürfnis. Anderseits wird offenbar, dass das Wohnen zur Miete und damit verbundene Herausforderungen, Streitigkeiten und Problematiken keine Erfindung der industrialisierten Stadt des 19. Jahrhunderts mit seinen Mietkasernen oder ein Novum unserer Postmoderne ist.

Wie sich eine vormoderne Mietpraxis gestaltet hat, welche Rechte und Pflichten Mieter:innen und Vermieter:innen eingegangen sind und wie Nachbarschaftsstreitigkeiten das gemeinsame Mit-Wohnen beeinflussten, wird im Vortrag ebenso behandelt, wie die Frage danach, ob und wie sich zentrale Infrastrukturen wie fließend Wasser, ein funktionierendes Bad oder angsteinflößende Poltergeister auf Mietmarktpreise und die Wohnqualität in frühneuzeitlichen Städten ausgewirkt haben.

Prof. Dr. Thomas Ertl

Importierter Luxus: Feine Waren im nordwestlichen Europa im späten Mittelalter

Europa war im späten Mittelalter ein wirtschaftlich dynamischer Raum. Handelsverbindungen innerhalb Europas und darüber hinaus sorgten dafür, dass das Warenangebot auch im Nordwesten Europas immer vielfältiger wurde. Im Vortrag von Prof. Dr. Thomas Ertl soll ein Einblick in die damalige Warenwelt geboten werden, verbunden mit der Frage, wer sich was leisten konnte. Dabei spielen Textilien eine herausragende Rolle, aber Pfeffer und Leoparden kommen ebenfalls vor.

Prof. em. Dr. Rudolf Holbach

Wirtschaftsförderung und Protektionismus im vormodernen Textilgewerbe

Veränderungen in den Rahmenbedingungen für Produktion und Handel sowie in der Nachfrage, Standortverlagerungen bei Herstellungsprozessen, Konkurrenzdruck durch billigere oder bessere Angebote, Begünstigung bestehender oder Subventionierung erfolgversprechender neuer Produktionszweige, alles Entwicklungen, wie wir sie aus der heutigen Wirtschaft kennen. Wie ging man aber in der Vormoderne mit wirtschaftlichen Problemen solcher Art um, welche Mittel nutzten Städte, Landesherren oder auch einzelne Unternehmer damals, um Arbeitsplätze und den eigenen Wohlstand zu sichern und eventuell zu vermehren, und welche Schwierigkeiten hatte man?

Der Vortrag von Vortrag Prof. em. Dr. Rudolf Holbach (Oldenburg) nimmt sowohl Abwehrmaßnahmen zum Schutz vorhandener als auch die Bemühungen zur Einführung neuer Produktionszweige im Textilsektor mit Beispielen aus unterschiedlichen Regionen vom Mittelalter bis ins 16. Jh. in den Blick.

Prof. Dr. Benjamin Scheller

Angst und Abenteuer? Die Hansekaufleute des Mittelalters und das Risiko

Der Vortrag von Prof. Dr. Benjamin Scheller betrachtet den Handel der spätmittelalterlichen Hansekaufleute unter dem Gesichtspunkt des Risikos. Unter Risiko kann vieles verstanden werden. Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet es ein Wagnis. Die Risikoforschung in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften wiederum betont zum einen das Moment der Entscheidung, auf die ein Wagnis zugerechnet wird und zum anderen die Größe des Wagnisses, sei es die Höhe des möglichen Schadens, sei es die Wahrscheinlichkeit, mit der dieser eintritt, als definitorische Kriterien, mit der das Risiko von anderen Formen des Wagnisses unterschieden werden kann. Die Geschichtswissenschaft wiederum hat gezeigt, dass Zurechnung und Kalkül auch das Risikohandeln der mittelalterlichen Fernhändler bestimmten, zumindest im Mittelmeerraum des Spätmittelalters, in dem das Wort „Risiko“ im 12. Jahrhundert erstmals erscheint.

Doch wie hielten es die Hansekaufleute des späten Mittelalters mit dem Risiko? Welche Wagnisse gingen sie ein? Welche waren die Hauptrisikofaktoren ihres Handels? Welche Semantiken des Risikos standen den Hansekaufleuten zur Verfügung, und welche Strategien entwickelten sie, um ihre Risiken beherrschbar zu machen.

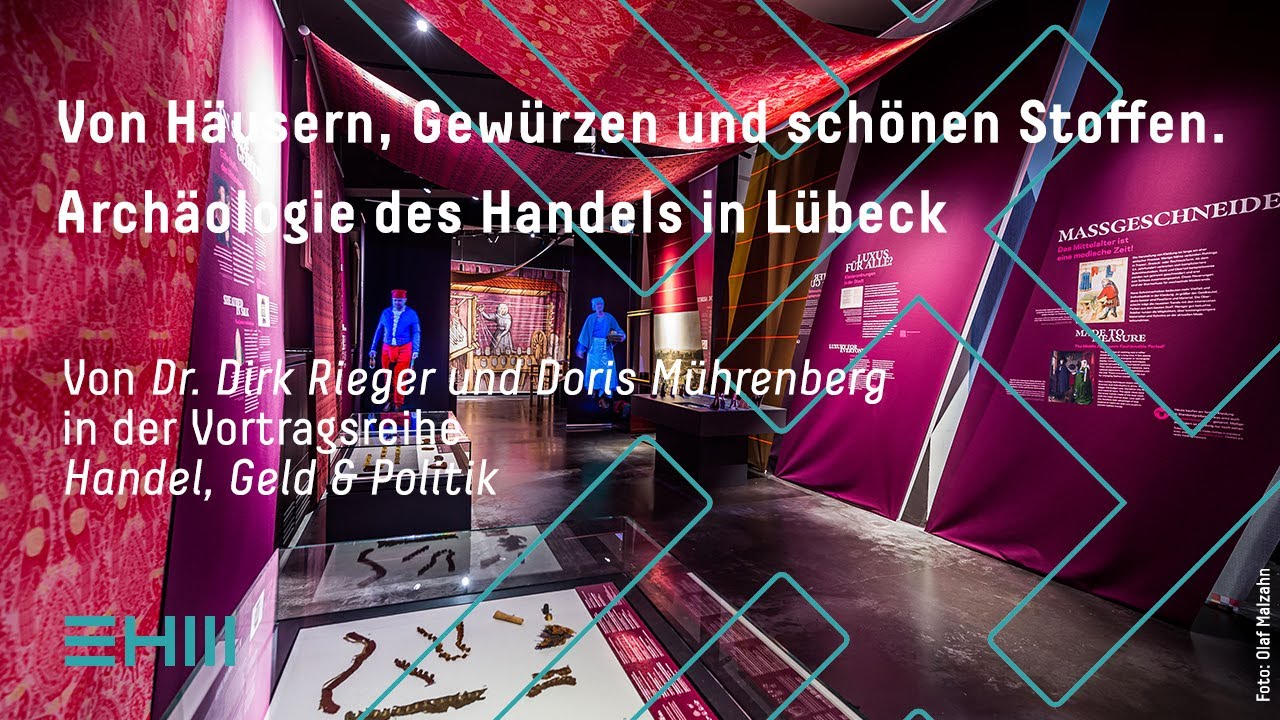

Dr. Dirk Rieger und Doris Mührenberg

Archäologie des Handels in Lübeck. Von Häusern, Gewürzen und schönen Stoffen

Bei archäologischen Ausgrabungen in der Innenstadt kommen viele spannende und einmalige Zeugnisse zutage, die auf die mittelalterliche und frühneuzeitliche Lebenswelt schließen lassen. So auch in den Häuser und Kloaken der ehemaligen Kaufleute, die in ganz besonderen Gebäuden ihrer Arbeit – dem Handel – nachgingen und von dem sich erstaunliche Reste erhalten haben. Von den frühen Kaufleutehäusern des 12. Jahrhunderts über die exotischen Gewürze, mit denen sie unter anderem handelten, bis hin zu den modischen Gewändern des späten Mittelalters und der Neuzeit – die Archäologie der Hansestadt Lübeck nimmt Sie mit auf eine Reise in die Zeit einer frühen Globalisierung, die einen „guten Stoff“ für Vergleiche auch zu unserer heutigen Zeit bietet.

Programm 2022

5 Vorträge

Dr. Paul Schweitzer-Martin

Bewerben und Verkaufen gedruckter Bücher im 15. Jahrhundert. Lucas Brandis und die Welt der Inkunabeldrucker

Gemeinsam mit der Stadtbibliothek Lübeck – in Jubiläumsjahr 400 Jahre Stadtbibliothek

Ausgangspunkt des Vortrags sind die Buchhändleranzeigen des Lübecker Druckers Lucas Brandis aus den Jahren 1475 und 1478. Anhand dieser wird der Handel mit gedruckten Büchern im 15. Jahrhundert, sogenannten Inkunabeln, untersucht. Diese Art der Anzeigen für Bücher gehörte im lateinischen Europa zu den frühsten Formen gedruckter Werbung überhaupt. Das Phänomen lässt ich darauf zurückführen, dass Inkunabeldruckereien von Beginn an mehr Bücher produzierten als sie in ihrem unmittelbaren Umfeld absetzen konnten. Sie waren folglich darauf angewiesen, ihre Drucke nicht nur am Herstellungsort, sondern auch bei Messen und mit Hilfe von Händlern, sogenannten Buchführern, überregional zu vertreiben. Zum einen konnten sie dafür auf bewährte Handelsstrukturen zurückgreifen und zum anderen etablierte sich im Zuge dessen ein weiteres neues Gewerbe: der Buchhandel. Die Innovation in der Buchherstellung zog auf diese Weise weitere Neuerungen nach sich. Im Rahmen des Vortrags wird sowohl die mittelalterliche Druckproduktion Lübecks vorgestellt als auch in den überregionalen Buchhandel der Zeit eingebettet.

Katrin Kania

Gut betucht. Stoff- und Kleidungsherstellung in der Hansezeit

Textilien sind und waren allgegenwärtig: Als Kleidung, in der Raumausstattung und als Funktionstextilien. Unser Wissen über die Textilien des Mittelalters ist, wenn es in die Details geht, allerdings erstaunlich lückenhaft.

Rekonstruktionsversuche von mittelalterlichen Textilien zeigen diese Lücken unbarmherzig auf – und ermöglichen uns gleichzeitig einen wunderbaren Einblick in diesen vielfältigen, spannenden Bereich der mittelalterlichen Lebenswelt mit vielen offenen Fragen für den Weg von der Faser zum fertigen Kleidungsstück.

Lena Vosding

Einhorn, Münze, Schweinebraten – Irdische und himmlische Ökonomie des Benediktinerinnenklosters Lüne

Klöster brauchten den intensiven Austausch mit ihrer Umwelt, um ihre gesellschaftliche Funktion wahrnehmen zu können. Dies gilt besonders für die Frauenklöster des Mittelalters, für die wegen ihres Geschlechts die Frage der Klausur traditionell besonders streng beantwortet wurde. Am Benediktinerinnenklosters Lüne lässt sich zeigen, wie rege die Nonnen aus ihrer Klausur heraus am Leben in Lüneburg und der Region Anteil nahmen. Sie handelten als Freundinnen, als Seelsorgerinnen, als Politikerinnen und nicht zuletzt als Geschäftsfrauen. Das Kapital, dass sie dabei einbrachten und geschickt zu mehren wussten, bestand aus den weltlichen Besitzungen der Gemeinschaft, die von den Anteilen an der Saline bis hin zu den Schätzen in der Sakristei reichten, aber auch aus dem spirituellen Vermögen, als geweihte Nonnen wirkmächtige Fürbitte für das seelische Heil Anderer leisten zu können. Um das Kloster entstand so ein enges Netz des Austausches von gegenständlichen und symbolischen Gaben. Dieses Netz nachzuzeichnen soll Ziel des Vortrags sein.

Dr. Niels Petersen

Menschen im Transportnetz der Hanse

Hansehandel war nicht nur Sache der Kaufleute, denn die Waren mussten im Wortsinn auf den Markt gebracht werden. Der Vortrag stellt die Berufe, mithin die Menschen vor, die den vormodernen Transport trugen: Der Schiffer gehört zu den prominentesten Berufen, aber genauso waren der Böter, der Fuhrmann, der Träger, der Böttcher, der Wirt, der Hafenmeister oder der Zöllner mit der Logistik beschäftigt. Ferner wird nach der gesellschaftlichen Rolle und Einbindung dieser Menschen gefragt: Während im Binnenland Fuhrwesen und Flussschiffahrt nur in wenigen Orten prägende Bedeutung erreichten, kann man in den Seehäfen zweifellos von maritimer (Stadt-)Gesellschaft sprechen.

Bildnachweis: Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg, Amb.279.2°,f.34v.

Dr. Christina Link

›Stadtluft macht frei‹ – und reich? Das Magdeburger Recht als Standortvorteil

Das späte Mittelalter war das große Zeitalter der Stadtgründungen in Mittel- und Osteuropa. Neu gegründete, aber auch ältere Städte erhielten oder schufen nach und nach ein spezifisches städtisches Recht, das alle Belange des städtischen Lebens regeln sollte. Im Zuge dieser Stadtgründungs- und Stadtentwicklungswelle übernahmen zwischen dem 13. und 18 Jahrhundert mehr als 1.000 Orte zwischen der Elbe und dem Dnjepr, zwischen der Ostsee und dem Balkan, das Magdeburger Stadtrecht. Was bewog die Städte und Stadtherren dazu, ausgerechnet das Recht der Elbestadt zu wählen und nicht etwa das Lübische Recht oder ein anderes Stadtrecht? Dieser Frage widmet sich Christina Link in ihrem Vortrag »Stadtluft macht frei – und reich?«

Programm 2021

3 Vorträge

Christian Manger

Schreiber im Streit – Ratssekretäre als Akteure städtischer Konfliktführung im Ostseeraum (1470-1540)

Christian Manger (Amsterdam) erläutert die Rolle der Ratssekretäre im Mittelalter: Spätmittelalterliche Hansestädte waren konfliktreiche Orte. Handels- oder Erbschaftsstreitigkeiten zwischen einzelnen Bürgern konnten zu internationalen Krisen führen, Kriegshandlungen zogen jahrelange Rechtsstreitigkeiten nach sich. Aber wer führte oder schlichtete solche Konflikte? Welche Taktikten und Strategien kamen zum Einsatz? Um eine Antwort auf diese Fragen zu geben, beleuchtet der Vortrag die bislang wenig beachteten Aktivitäten des gelehrten Ratspersonals in der städtischen Konfliktführung. Auf politischer Ebene konnten Sekretäre oder Stadtschreiber als Diplomaten agieren, in gerichtlichen Prozessen als Vermittler und rechtliche Experten. Denn ihre Arbeit in Rat und Kanzlei machte sie vertraut mit städtischer Rechtsprechung und Politik, während ihre oft universitäre Ausbildung sie überdies mit Expertenwissen, aber auch mit eigenen Netzwerken ausstattete. Der Vortrag legt dabei das Augenmerk auf die individuellen Handlungsspielräume und die Initiativen, die die Sekretäre selbst in diese Konflikte einbrachten.

Christian Peplow

Über die Praxis maritimer Gewaltanwendung im Hanseraum des Spätmittelalters

Christian Peplow (Ferdinandshof): »welk doch moste achterlaten zien umme keringhe und gebrekes willen von wynde« – Über die Praxis maritimer Gewaltanwendung im Hanseraum des Spätmittelalters

Maritime Konflikte im Gebiet der Hanse sind weit weniger spektakulär als allgemein angenommen. Bis auf wenige Ausnahmen gab es weder zu militärischen Zwecken exklusiv konstruierte Schiffe, noch lässt sich der exzessive Gebrauch von Schiffsgeschützen nachweisen. Der Einsatz von überdimensionierten Wurfmaschinen und Katapulten während eines Seegefechts gehört endlich ins Reich der Mythen verbannt. Für den Kampfeinsatz fanden grundsätzlich alle auch in der zivilen Handelsschifffahrt eingesetzten Schiffformen Verwendung, die, soweit dies für den Handelsverkehr noch nicht geschehen war, speziell umgebaut und mit Kastellen und Marsen ausgerüstet wurden. Da wir es mit durch Windkraft angetriebenen Wasserfahrzeugen zu tun haben, unterlagen Seekämpfe bestimmten Grundbedingungen, die nicht einfach zum Zwecke einer Dramatisierung des Kampfes auf dem Wasser negiert werden können. Dies betrifft auch die theoretischen Ansätze zum Thema Taktik und Strategie, die nach jetzigem Kenntnisstand eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben dürften. Wenn Jäger und Gejagter – bildlich gesprochen – mit demselben Material kämpfen, so war letztlich nur durch die Erhöhung der Anzahl an Schiffen und Kämpfern ein Sieg zu erringen.

Ein Vortrag der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums (FGHO)

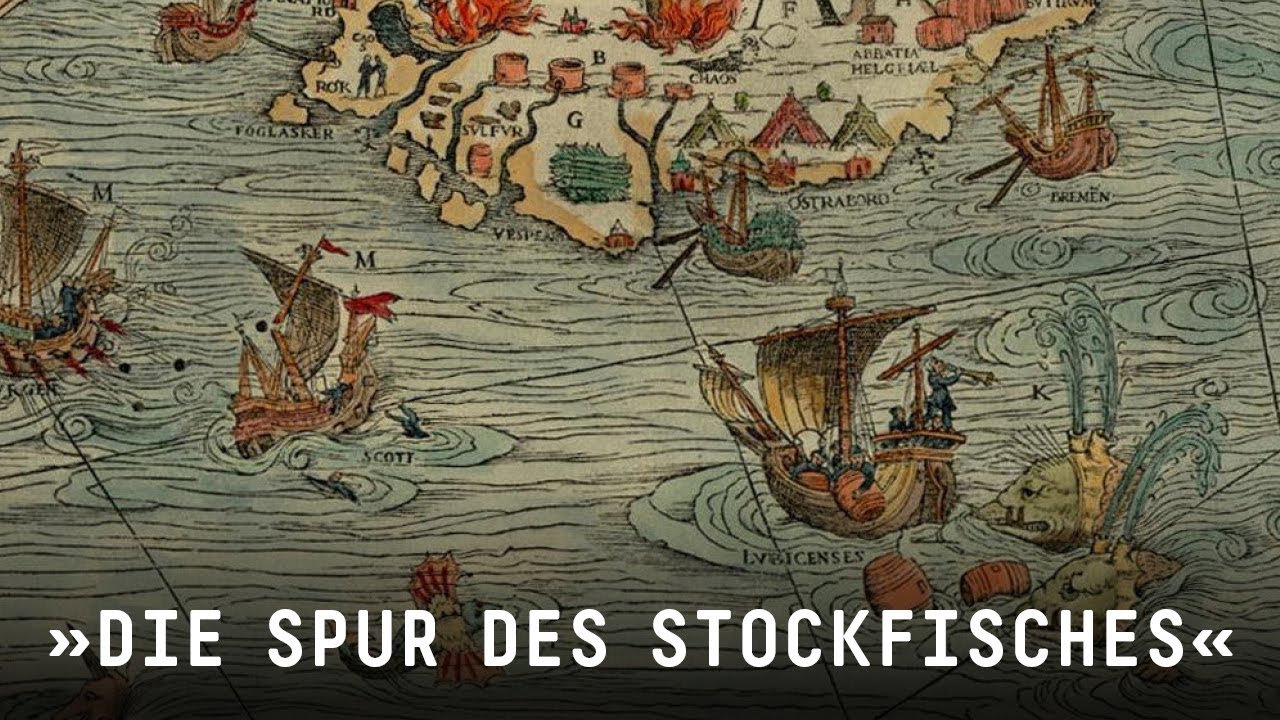

Dr. Bart Holterman

Auf der Spur des Stockfisches – Hansische Kaufleute auf Island, Shetland und den Faröern

Im späten 15. und 16. Jahrhundert betrieben Kaufleute aus Bremen und Hamburg – einige auch aus Lübeck und Oldenburg – einen regen Handel mit den nordatlantischen Inseln Island, Shetland und den Färöern. Sie wurden getrieben durch die große Nachfrage nach lang haltbarem Trockenfisch auf dem europäischen Markt. Der Handel mit diesen sogenannten Schatzländern der norwegischen Krone war aus hansischer Sicht umstritten, war er doch in den Privilegien des Hansekontors in Bergen (Norwegen) verboten. Das Thema löste damit viele Debatte auf den Hansetagen aus.

Auf den Inseln waren die Handelsvoraussetzungen sehr unterschiedlich von den Häfen an der Nord- und Ostseeküste. Die lange Reise auf hoher See, das Fehlen städtischer Zentren und Hafenanlagen und das Verbot einer dauerhaften Niederlassung stellten die Kaufleute vor Herausforderungen. Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Kaufleute dabei auf alte Handelsformen zurückgreifen mussten, und wurde der hansische Handel im Nordatlantik als rückwärtsgewandt gekennzeichnet. Anhand der Organisationsstrukturen, der Beziehungen der Kaufleute untereinander und auf den Inseln und ihrer sozialen Position in den norddeutschen Städten, wird im Vortrag gezeigt, dass dies keineswegs der Fall war. Vielmehr ist der Handel mit den nordatlantischen Inseln ein Beispiel für die Anpassungsfähigkeit der hansischen Kaufleute an die wirtschaftliche Strukturwandel im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit.

Programm 2020

7 Vorträge

Gerald Schwedler

Wie hat man eigentlich die Marienkirche finanziert?

Zweifellos zählt die Lübecker Marienkirche zu den gotischen Spitzenwerken Europas. Doch wie konnte dieses außergewöhnliche Bauwerk mit internationaler Strahlkraft finanziert werden? Gerald Schwedler (Kiel) widmet sich in seinem Vortrag den Strategien und kulturellen wie ökonomischen Hintergründen des Baus. Dabei geht es nicht nur um die Formen der Kirchenabgaben, Stiftungen, der Verflechtung von Rat und Kirche, dem schlechten Gewissen der Kaufleute, sondern auch um den Repräsentationsanspruch der Lübecker Bürgerschaft, die zu jenem Jahrhundertwerk führten.

Der Vortrag findet im Rahmen der Wissenschaftsreihe »Handel, Geld und Politik vom Mittelalter bis heute« der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums statt.

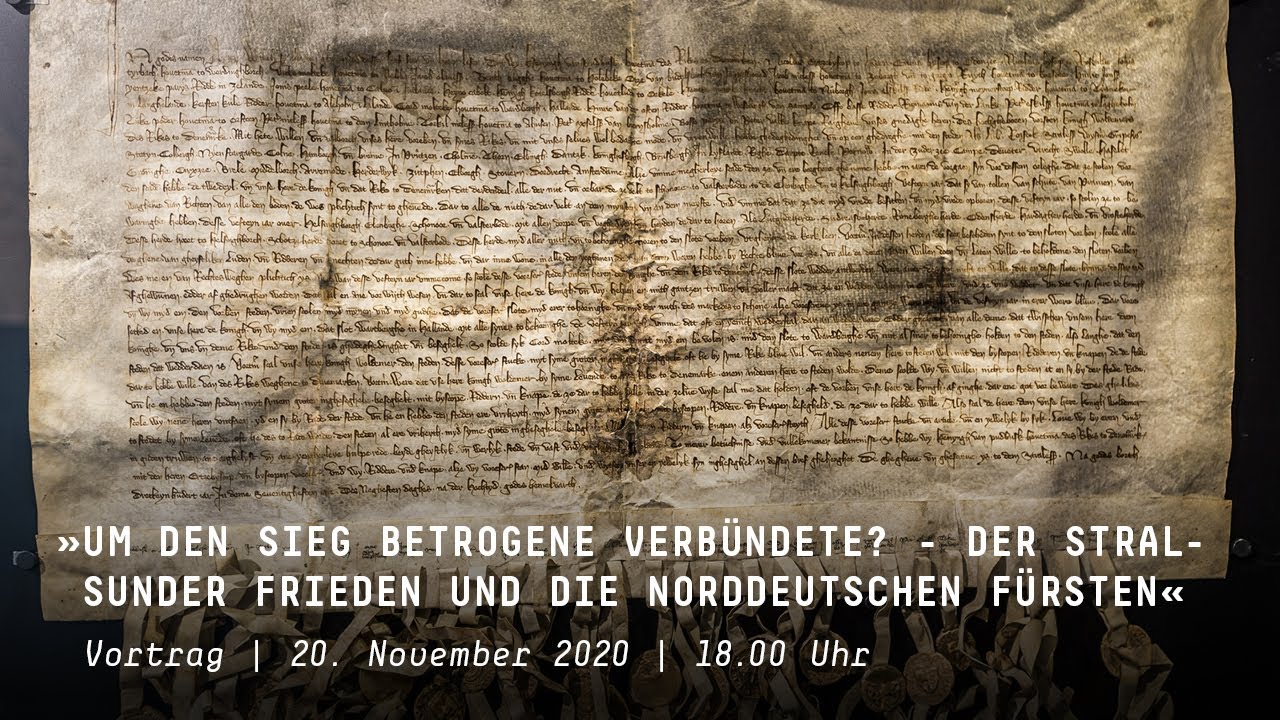

Prof. Oliver Auge

Um den Sieg betrogene Verbündete? – Der Stralsunder Frieden und die norddeutschen Fürsten

Der Frieden von Stralsund zwischen Dänemark und den Hansestädten markierte einen Höhepunkt hansischer Macht im Ostseeraum. In dem anschaulich bebilderten Vortrag zeigt Prof. Oliver Auge (Universität Kiel), inwieweit die Fürsten auf beiden Seiten der Kriegsgegner um Zugewinne an Macht und Landbesitz betrogen wurden. Der Vortrag wurde anläßlich der Jahrestagung des Hansischen Geschichtsvereins aufgezeichnet. www.hansischergeschichtsverein.de

Nils Jörn

Das Wismarer Verfestungsbuch – Zwischen Mord und abgeschnittenen Zöpfen

Im Archiv der Hansestadt Wismar befindet sich der Liber Proscriptorum, ein besonderes Stadtbuch, in dem zwischen 1353 und 1430 alle Verfestungen, Urfehden und Stadtverweisungen verzeichnet wurden. Das Spektrum der Straftaten, die allen drei gerichtlichen Maßnahmen zugrunde lagen, reichte von Beleidigungen über Ehebruch, Fälschungen, Körperverletzungen, Mord und Totschlag bis hin zu Raub, Notzucht und anderen Vergehen. Aus heutiger Sicht kurios muten Straftaten an wie das »Abschneiden der Zöpfe einer unverheirateten Frau«, das »Grüßen des Pfarrers auf der Kanzel« oder »Kleiderrisse«. Auch die Nennung von Nicolaus Stortebeker oder Godeke Mychels neben hunderten anderen Namen sticht ins Auge.

Das Archiv der Hansestadt Wismar hat das vorliegende Verfestungsbuch in einem Projekt mit der Greifswalder Historikerin Sonja Birli ediert und herausgegeben. In Fotografien der Quelle, einer Umschrift des Textes und einer Übersetzung ins heutige Deutsch ist in 983 Einträgen das pralle Leben im Mittelalter in einer Stadt lübischen Rechts nachzuvollziehen. Der Wismarer Stadtarchivar Nils Jörn wird in seinem Vortrag auf die Besonderheiten des Verfestungsbuches eingehen, einzelne Fälle vorstellen und das Publikum mit auf einen Ausflug in das pralle Leben der Hansestadt Wismar von vor 600 Jahren nehmen.

Der Vortrag findet im Rahmen der Wissenschaftsreihe »Handel, Geld und Politik vom Mittelalter bis heute« der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums statt.

Prof. Dr. Marc von der Höh

Wirtschaft und Verwandtschaft im Mittelalter: Das Beispiel Köln

Vetternwirtschaft im Mittelalter? Quellen aus der Hansestadt Köln zeigen: Schon damals versuchte man, verwandtschaftliche Bindungen im wirtschaftlichen Alltag zu begrenzen. Prof. Dr. Marc von der Höh von der Universität Rostock erläutert dies anhand der frühen Kölner Schreinsüberlieferung.

Dr. Ulla Kypta

Kaufleute und ihre Vertreter

Auch im Mittelalter erledigten Kaufleute nicht alle ihre Geschäfte selbst. In vielen Angelegenheiten ließen sie sich vertreten. Lübecker Kaufleute schickten ihre Vertreter auf die Antwerpener Messen, um für sie Tuche einzukaufen; oder sie bestimmten Vertreter, die in ihrem Namen in Braunschweig Schulden einzogen. Der Vortrag von Dr. Ulla Kypta (Hamburg) diskutiert, wie solche Vertretungsbeziehungen im Nordeuropa des späten Mittelalters funktionierten. Wie einigte sich ein Lübecker Kaufmann mit seinem Vertreter, was er in Antwerpen tun sollte? Wie überzeugte der Vertreter die Antwerpener davon, dass er für den Lübecker zu handeln berechtigt war?

Der Vortrag findet im Rahmen der Wissenschaftsreihe „Handel, Geld und Politik vom Mittelalter bis heute“ der FGHO statt.

Dr. Nicolai Clarus

Der Seesöldner Bartholomäus Voet

Als Anführer einer Söldnertruppe, die die wendischen Hansestädte in ihren Kriegen unterstützte, machte sich Bartholomäus Voet im 15. Jahrhundert einen Namen. Verschiedene Chronisten des Spätmittelalters berichteten noch zu seinen Lebzeiten von Voets angeblichen Heldentaten. Dr. Nicolai Clarus beleuchtet nicht nur die gesicherten Erkenntnisse zu Voets Lebensweg, sondern widmet sich erstmals auch der späteren literarischen Rezeption und teils skurrilen Umdeutung seiner Person und Handlungen.

PD Dr. Magnus Ressel

Die Sklavenkassen von Hamburg und Lübeck

Die Sklavenkassen waren öffentliche Pflichtversicherungen für Seefahrer. Durch Einzahlungen konnten sie sich gegen eine längere Gefangenschaft in Nordafrika bei muslimischen Korsaren der Barbareskenstaaten schützen. Beide Kassen bestanden bis ins 19. Jahrhundert und kauften insgesamt einige Tausend gefangengenommene Seeleute frei. Wenig bekannt ist, dass diese Kassen auch eine „hansische“ Dimension hatten. So halfen diese Kassen sich immer wieder gegenseitig und gaben auch Gelder für den Freikauf von Seeleuten aus Hansestädten, die den Bund bereits verlassen hatten.

Programm 2019

2 Vorträge

Philipp Höhn

Piratenbekämpfung? Beutestücke und städtische Identität in Lübeck, Hamburg und Danzig

Machen nur Piraten Beute? In seinem Vortrag zeigt Philipp Höhn (Universität Halle) Hansestädte als Beutegemeinschaften. Die Lübecker hingen Fahnen von erbeuteten Schiffen in ihre Stadtkirchen. Die Danziger stellten gar einen Reisealtar von einem Schiff, dass sie von den Medici erbeutet hatten, in ihrer Kirche aus. Mit dem Aufkommen des Piratenbegriffs in den Quellen stellen sich die Stadtgemeinschaften zunehmend selbst als Piratenbekämpfer dar und die Konkurrenten aus anderen Städten als Piraten. Der Vortrag in der Reihe „Handel, Geld und Politik“ der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse und des Ostseeraums (www.fgho.eu) ist gleichzeitig auch ein Beitrag zur Ausstellung „Störtebeker & Konsorten – Piraten der Hansezeit?“.

PD Dr. Gregor Rohmann

Was waren die Vitalienbrüder?

Was steckt hinter dem Namen Störtebeker und den Vitalienbrüdern? PD Dr. Gregor Rohmann entfaltet hier die Erkenntnisse, die auch die Basis unserer Ausstellung „Störtebeker & Konsorten – Piraten der Hansezeit?“ bildet. Zwischen 1389 und 1436 tauchen im Nord- und Ostseeraum immer wieder Gruppen von Kämpfern auf, die mal für diese, mal für jene Seite oder auch ohne erkennbaren Auftraggeber fochten. Wir kennen sie als die „Vitalienbrüder“, die unter ihrem legendären Oberhauptmann Klaus Störtebeker Piraterie gegen die Hanse betrieben haben sollen. Der Blick in die Quellen zeigt jedoch, dass es sich bei ihnen keineswegs um Seeräuber im herkömmlichen Sinn handelte. Sie kämpften auch für die Stadt Lübeck. Und vermutlich in Lübeck entstand auch unser heutiges Bild von den „Vitalienbrüdern“.